O DESEJO E SUA INTGERPRETAÇÃO

SEMINÁRIO VI

JACQUES LACAN

Lição XXV

17 de Junho de 1959

Há algo de instrutivo, não direi até nos erros, mas até mesmo e principalmente nos erros, ou nas errâncias, se assim quisermos. Vocês me vêem constantemente utilizar as hesitações mesmo, ver os impasses que se manifestam na teoria analítica, como sendo por si mesmos reveladores de uma estrutura da realidade com a qual lidamos.

A respeito disso é claro que há algo interessante, notável, significativo para nós, nos trabalhos não essencialmente tão antigos, já que aquele, por exemplo, ao qual me referia, de 1956 (n de julho-outubro do International Journal of Psycho-analysis, volume XXXVII), é um artigo, creio, de algum dos nossos colegas parisienses. Não declinarei seus nomes, pois não é a posição deles enquanto pessoas que é assim visada.[1]

1. Trata-se de S. Nacht, R. Diatkine e J. Foureau: Le moi dans la relation perverse, XIXe Congrès international de psychanalyse, Genève, 24-28 juillet 1955, in Revue française de psychanalyse, 1956, Paris, P.U.F., pp. 458-523.

É um esforço para definir o sentido da perversão. E, é claro, nesse artigo extremamente, curiosamente reservado nas suas conclusões, não sai verdadeiramente nada além dessa conclusão formalmente articulada: “não há, por conseguinte, nenhum conteúdo inconsciente específico nas perversões sexuais, já que os mesmos achados podem ser reconhecidos nos casos das neuroses e das psicoses”[2]. Há aí alguma coisa bastante marcante, que todo o artigo ilustra – e não se pode dizer de um modo que seja absolutamente convincente, pois sem mesmo precisar tomar um grande recuo, percebe-se que todo o artigo parte de uma confusão verdadeiramente, constantemente mantida entre fantasma perverso e perversão. Pelo fato de que há fantasmas conscientes e inconscientes que se recobrem, que os fantasmas se manifestam, com a aparência de se recobrirem nas neuroses e nas perversões, conclui-se, com essa espantosa facilidade, que não há diferença fundamental, do ponto de vista do inconsciente, entre neurose e perversão! Há aí uma das coisas mais espantosas em que certas reflexões, que elas mesmas se apresentam sem precauções, [arriscam uma abordagem] bastante livre da tradição analítica, e se apresentam como uma espécie de revisão de valores e de princípios.

1. Op. Cit., págs. 471-472.

A única conclusão, enfim, na qual nos detemos, afinal de contas, é que é uma relação, em suma, anormal, que na perversão é erotizada. Portanto, não é nem um pouco, de uma relação com o objeto de que se trata, mas de uma valorização de uma relação por razões econômicas, e, como tal, erótica – o que, afinal de contas, depois de um exame, seja tão pouco sensato, ao retomar a leitura, não pode parecer verdadeiramente outra coisa que alguma “causa da virtude soporativa”. Isso corresponde ao objeto. Que ela seja erotizada, disso não há dúvida!

De fato, é bem dessa questão da relação do fantasma e da perversão que somos levados a nos ocupar hoje, depois daquilo que aproximamos da última vez, a saber, começamos a indicar os termos mais gerais da relação do fantasma com a neurose.

Uma pequena palavra de história. O que ocorreu na análise (e é importante aqui lembrar, e, direi, à luz do nosso progresso, pode ser estreitado de uma maneira mais rigorosa) é essencialmente isto: é que, em suma, muito pouco tempo antes de haver articulado as funções do inconsciente, isso, perfeitamente, especialmente a propósito da histeria, das neuroses e do sonho, Freud foi levado a apresentar a presença, no inconsciente, daquilo que chamou “tendências perversas polimorfas”, polymorph-perverse Anlagen. É dai, e é aí, durante um certo tempo – bem ultrapassado agora, é claro! – que se ficou. E, o que parece que se tenha deixado de articular é que aquilo de que se trata, essa noção à “tendência perversa polimorfa”, não é nada além disso, é que ele descobriu a estrutura dos fantasmas inconscientes. A estrutura dos fantasmas inconscientes parecia com o modo relacional que desabrocha, que se espalha à luz do dia, que se demonstra nas perversões; e, dessa forma, a noção no inconsciente da “tendência perversa polimorfa” foi inicialmente apresentada.

Afinal de contas, isso pode ser dito, isso relevava do fato de que a forma desses fantasmas inconscientes recobrem o quê? Aquilo que é uma parte da perversão, aquilo que se apresenta para nós na perversão sob o aspecto seguinte, que nós podemos tentar articular, a saber, alguma coisa que ocupa o campo imaginativo, o desejo, aquele que constitui o desejo do perverso. E esse algo que, em suma, o perverso põe em cena, esse algo como isso se apresenta em seu aspecto patente em clínica, é algo que para nós, com aquilo que nós conhecemos, com a relação que nós fizemos desses fantasmas à história do sujeito, alí onde conseguimos ligá-lo, se vocês quiserem, nessa história, é, em suma, que o fantasma do perverso se apresenta como algo que poderíamos chamar uma seqüência, quero dizer, como poder-se-ia chamar em um movie, num filme cinematográfico, entendo, uma seqüência cortada do desenvolvimento do drama, alguma coisa como vemos aparecer sob o nome (não estou certo do termo) de rush, esse elemento que nos filmes de anúncio nos aparece sobre a tela como sendo essas algumas imagens iluminadas que são feitas para excitar nosso apetite de voltar na semana seguinte para ver o filme, precisamente, que está assim anunciado. Aquilo que tem de sedutor essas imagens, tem a ver, de fato, com o seu lado de des-inserção da cadeia, de ruptura em relação ao tema. E é bem de algo dessa ordem o de que se trata no fantasma do perverso. Isso, sabemo-lo na medida em que a análise nos ensinou a ver aí. É, de fato alguma coisa que até um certo grau, realocado no seu contexto, em sua continuidade dramática, aquela do passado do sujeito, pode, em diferentes graus, ver no preço de algumas modificações, retoques, transformações ao avesso, retomar seu lugar e seu sentido.

Também essa relação que teve o fantasma do perverso com seu desejo, não é por nada... quero dizer, é bem no relevo daquilo que nós, na nossa formulação, já situamos do valor, da posição do desejo em relação ao sujeito, quero dizer, esse além do nomeável, esse além do sujeito no qual se situa esse desejo. É aí, digo, retrospectivamente, e de passagem, é alguma coisa que nos explica a qualidade própria da qual o fantasma se reveste quando se confessa, que ele seja ou não aquele do perverso. A saber, esse tipo de vergonha que é bem preciso nomear, em sua ponta, aquela que, de fato, impede longamente, freqüentemente, os sujeitos de entregá-lo, a saber, essa face ridícula que só se explica, só se entende se já podemos perceber as relações que fizemos entre o desejo na sua posição própria e o campo, o domínio da comédia. Isso só é um lembrete.

E tendo lembrado essa posição, essa função do fantasma especialmente a propósito do perverso, e os problemas que são, portanto, apresentados, de imediato, de saber qual era sua natureza real, se era de uma natureza de certa forma radical, natural, se era um termo último, essa natureza do fantasma perverso, ou então, se era preciso ver aí outras coisas tão complexas, tão elaboradas, em suma, tão significativas quanto o sintoma neurótico.

Está bem aí o porque de toda uma elaboração ter sido feita, integrada ao problema da perversidade, e que assumiu uma parcela essencial na elaboração daquilo que se chama a relação [relation] de objeto ou da relação [rapport] ao objeto, como devendo ser definida de um modo evolutivo, de um modo genético: como regulando os estágios, as fases do desenvolvimento do sujeito, não simplesmente como “momentalidades” do Eros do sujeito, [.......], portanto sexuais, fases erógenas do sujeito, mas modos de uma relação com um modo que cada uma dessas fases define.

É a partir dai que são feitos, tanto para Abraham quanto para Ferenczi e por outros, não preciso lembrá-los aqui, os iniciadores, que se fizeram esses quadros ditos “fases correlativas” [gleicher Höhe verzeichneten Stadien] ditas por um lado como reservatórios de tendências [Organisationsstufen der Libido], formas libidinais do ego, por outro lado. Nessa forma da libido, essa estrutura do ego parecia responder e especificar um tipo de relação especial para com a realidade.[3]

3. Para maior clareza, o leitor interessado em se reportar ao texto citado: ABRAHAM, K., Débuts et développements de l’amour objectal, in Esquisse d’une histoire du développement de la libido [....], Œuvres complètes, t. II, Paris, 1966, Payot, pp. 298-313.

Vocês sabem o que, por um lado, essa espécie de elaboração trouxe de clareza, ou até mesmo de enriquecimento, ou que ela pôde, por outro lado, apresentar como problemas. Basta se referir ao menor dos trabalhos (pelo menos dos trabalhos concretos tentando, de fato, articular a propósito de um caso preciso, de uma forma precisa) reencontrar as correspondências, estabelecidas sempre de um modo um pouco teórico, para se perceber que o problema é algumas vezes, por ele mesmo, no seu desenvolvimento, sugestivo de alguma coisa, de uma estimação que lhe falta.

Eu lhes lembro, portanto, que é a isso, a este termo “busca do conjunto da relação do objeto” [que nós nos referimos], é isto que nós dizemos, é isto que designo quando se trata, por exemplo, de oposição como tal, entre “objeto parcial” e “objeto total”, que aparece sob uma forma elaborada – na nossa opinião, imprópria. Nas elaborações mais recentes, por exemplo, aquela da famosa noção de “distância ao objeto” tão dominante nos trabalhos das regras técnicas às quais fiz, inúmeras vezes, alusão aqui, essa noção de “distância ao objeto” tal como um autor francês em particular quer tornar decisiva na relação de neurose obsessiva.[4] Como se não fosse evidente (e mais evidente ainda!) que, por exemplo, essa noção de distância desempenha um papel decisivo quando queremos simplesmente tentar articular certas posições perversas – aquela do fetichismo, por exemplo, em que a distância de um objeto é bem mais evidentemente manifestada pela fenomenologia mesma do fetichismo.

4. BOUVET, M., “Les variations de la technique (distant et variations)”, R.F.P., XXII, 1958, no. 2, págs. 145-189. Repris in La Relation d’objet, Œuvres analytiques, t. 1, Paris 1967. Payot, págs. 251-293.

Muitas outras formas são, evidentemente, articuláveis nesse sentido, e a primeira das verdades que nós teremos que trazer sobre isso é que seguramente essa noção de distância é mesmo tão essencial que, afinal de contas, bem pode ser ela mesma ineliminável como tal do próprio desejo; quero dizer, necessária à manutenção, ao sustento, à preservação mesma da dimensão do desejo. Basta, de fato, considerar que se alguma coisa pode responder, afinal, ao mito de uma relação ao objeto sem distância, vemos mal, de fato, como poderia se sustentar aquilo que é propriamente dito o desejo.

Há aí alguma coisa que, o digo, tem uma forma propriamente mitológica, aquela de um tipo de acordo. Eu direi que há duas faces, duas miragens, duas aparências de acordo – eu diria animal de um lado, poderemos também dizer por sinal, por um outro lado, místico, não é mesmo? – com o objeto que é bem um resto, no interior da elaboração analítica, de alguma coisa que não coincide de forma alguma com os dados da experiência. Também, por sinal, aquilo que está indicado na técnica analítica como devendo corrigir, retificar essa pretendida “má distância mantida com o objeto” do obsessivo, cada qual sabe do modo mais claro que isso é indicado como devendo ser superado hic et nunc [aqui e agora] na relação analítica, e isso por uma identificação ideal, ou mesmo idealizante com o analista considerado, ele mesmo, no caso, como, não o objeto, mas o protótipo de uma relação satisfatória com o objeto!

Nós teremos de retornar ao que pode corresponder exatamente um tal ideal, na medida em que ele é realizado na análise. Eu já o abordei, mas teremos, talvez, que situá-lo, articulá-lo diferentemente daqui a pouco. De fato, estes problemas foram abordados de um modo muito mais cerrado e muito mais sério, sempre na mesma via, em outros contextos, em outros grupos, e colocarei, como já lhes indiquei aqui, em primeiro lugar, as articulações de Edward Glover. Eu lhes lembro o lugar do artigo que já citei, no volume XIV do International Journal of Psycho-analysis (sessão XXXIV, páginas 486-504, outubro de 1933), “A relação da formação da perversão com o desenvolvimento do sentido da realidade”.[5]

5. Op. Cit., Lição 21. Tradução francesa in Ornicar?, p. 21.

Está na preocupação por ele seguida no sentido de uma elaboração genética das relações do sujeito com o mundo, à realidade que o cerca (e de uma evolução que deve ser cercada de perto, tanto pela reconstrução, pelas análises de adultos quanto pela apreensão direta do comportamento da criança, tão cerrada quanto possível, numa perspectiva renovada pela análise) que Glover tenta situar essas perversões em algum lugar em relação a uma cadeia: ele já estabeleceu uma cadeia comportando datas, se assim podemos dizer, de inserção das diversas anomalias psíquicas com as quais lida a análise. E que levou-o a fazer uma série, cuja ordem não fica sem se prestar, como de costume, à crítica, mas que, sem insistir mais sobre isso, é constituída pelo caráter primitivo, primordial, das perturbações psicóticas, nomeadamente das perturbações paranóides, na continuação das quais se sucedem as diferentes formas de neurose que se articulam, se situam em uma ordem progressiva, quero dizer de frente para trás, das origens para o mais tarde, iniciando pela neurose obsessiva que se encontra, portanto, exatamente no limite com as formas paranóicas.

É na medida em que ele situou aí, em algum lugar no intervalo, num artigo precedente, que é aquele do volume XIII, de Julho de 1932, parte 3, páginas 298-328 do International Journal of Psycho-analysis, sobre as drug-addictions.[6] Dito de outro modo, aquilo que chamamos as toxicomanias, que ele acreditou poder situar com bastante precisão, as relações entre [as formas] paranóides e as neuroses, que ele busca situar aí qual pode ser a função das perversões, em que etapa, em que data, em que modo de relação do sujeito com o real. Na medida em que a forma paranóide está ligada a mecanismos totalmente primitivos de projeção e de introjeção, ele está, naquele momento, digamo-lo bem claramente, trabalhando perfeitamente sobre o mesmo plano e expressamente de acordo, por sinal, de um modo formulado, com Melanie Klein – vocês sabem que ele se tornou, nisto, o [contraditor] vivaz. É neste plano que ele adere à elaboração kleineana, e é enquanto um modo de relação ao objeto, muito específico desta etapa tipo paranóide, considerado como primitivo existe, que ele situa, elabora, articula, compreende a função da drug-addiction, da toxicomania.

6. On the aetiology of drug addictions.

É a isto que se refere o trecho que lhes li, já faz algumas sessões, a saber, a passagem onde, de um modo metafórico brilhante, onde sobre um modo muito instrutivo, ele não hesita em comparar o mundo primitivo da criança com algo que participa “de um açougueiro, de um lavatory público sob um bombardeio e de um velório, combinados” – ao que, seguramente, porta uma organização mais benigna à transformação desse espetáculo inicial inaugural da vida, a sucessão a esta etapa, de uma “farmácia” com suas reservas de objetos, benéficos uns, maléficos outros.

I sto, portanto, é articulado da maneira mais clara e é instrutivo na medida em que ele nos significa em qual direção é feita a pesquisa da função do fantasma, na direção do seu funcionamento como estrutural, como organizador da descoberta, da construção da realidade pelo sujeito. Nisto não há diferença, de fato, entre Glover e Senhora Melanie Klein.

E Senhora Melanie Klein nos articula propriamente isto: é que, em suma, os objetos são conquistados sucessivamente pela criança, na medida em que – isto está articulado no artigo Symbol’s formation and ego[7] – enquanto que à medida em que os objetos que estão menos próximos da necessidade da criança são apreendidos, eles se encarregam na ansiedade ligada à sua utilização nas relações agressivas, sádicas, fundamentais, que são aquelas, no início, da criança com seu meio, como continuação de toda e qualquer frustração. É na medida em que o sujeito desloca seu interesse sobre os objetos mais benignos, os quais, por sua vez, se encarregarão da mesma ansiedade, que a extensão do mundo da criança é concebida como tal. Observem o que isto representa. Isto representa a noção que devemos buscar em um mecanismo, em suma, que poderemos chamar contra-fóbico: a saber, que é na medida em que os objetos tem inicial e primitivamente uma função de objetos contra-fóbicos, e que o objeto fóbico, se assim podemos dizer, é procurado em outro lugar, por uma extensão progressiva do mundo dos objetos em uma dialética contra-fóbica, isto é o mecanismo mesmo da conquista da realidade.

7. KLEIN, M., The importance of symbol-formation in the development of the Ego, 1930-XI, p. 24-39.

Se isto corresponde ou não à clínica é uma questão que não está diretamente aqui no campo do nosso objetivo. Creio que diretamente e na clínica muitas coisas podem ir contra, que há aí uma unilateralização, uma parcialização de um mecanismo que seguramente não deixa de interferir com a conquista da realidade, mas que não a constitui propriamente falando. Mas não é aqui nosso objetivo criticar a teoria de Melanie Klein, já que é em relação a um outro objetivo bem diferente que nós a fazemos entrar em linha de conta, em jogo, é em relação a alguma coisa, uma função que é o desejo.

Ora, é bem isto aí que logo mostra suas conseqüências, é, a saber, que Glover chega a um paradoxo que certamente parece mais instrutivo para ele do que para nós, já que ele não parece aí ter algo para se espantar. Ele chega ao seguinte: é que se ele tenta concretamente situar as diversas perversões em relação à sua dialética, à esse mecanismo tal como ele tenta elaborá-lo, reconstituí-lo, reintegrá-lo na noção de um desenvolvimento regular do ego, na medida em que seria paralelo às modificações [da libido], na medida em que só se pode inscrever, em suma, o destino, a estruturação do sujeito em termos de pura experiência individual de conquista da realidade. Está tudo aí, de fato.

A diferença que há entre a teoria que lhes dou das fobias, por exemplo, e aquela que vocês verão em tais autores franceses recentes, enquanto tentam indicar a gênese da fobia em formas estruturais da experiência infantil (por exemplo, da maneira pela qual a criança deve se arranjar em suas relações com aqueles que a cercam, da passagem da clareza à obscuridade. Trata-se de uma gênese puramente experimental, de uma experiência de temor a partir da qual é engendrada e deduzida a possibilidade da fobia), a diferença entre esta posição e aquela que lhes ensino é tipicamente esta: é de dizer que não há nenhuma espécie de correta dedução da fobia senão admitir a função, a exigência como tal de uma função do significante – a qual supõe uma dimensão própria que não é aquela da relação do sujeito com seu meio, que não é aquela da relação com nenhuma realidade senão a realidade e a dimensão da linguagem como tal, pelo fato de que deve situar-se como sujeito no discurso, aí manifestar-se como ser, o que é diferente.

Há algo de perfeitamente marcante concernente à apreciação dessas fobias, mesmo em alguém tão perspicaz como Glover. Ele tenta explicar a gênese, a estabilização de uma fobia. Quando declara que “é seguramente mais vantajoso ser provido de uma fobia do tigre - quando se vive como uma criança nas ruas de Londres -, do que encontrar a mesma fobia se vivesse no meio da selva indígena”,[8] pode-se indagar se não se poder-se-ia lhe retrucar que, de fato, não é neste registro que se apresenta o problema. Afinal de contas, poder-se-ia mesmo inverter sua proposição e dizer que a fobia do tigre na selva indígena é, ao contrário, parece, a mais vantajosa para adaptar a criança a uma adaptação real; mas que, por outro lado, é bastante incômodo sofrer de uma fobia do tigre, na medida em que sabemos quais são os correlativos disto, a saber, que aquela da criança, ou até mesmo do sujeito mais avançado já no seu desenvolvimento, no momento em que é a presa de uma fobia, é, certamente, um comportamento dos mais entravados, e sem nenhuma relação com o real.

8. Op. Cit., I.J.P., p. 489; Ornicar?, p. 21.

De fato, alguma coisa se apresenta que põe para Glover seu problema nestes termos: é de se aperceber que a maior diversidade de distorções da realidade é realizada nas perversões, e de dizer que ele só pode situar, senão numa perspectiva genética, a perversão, sob condição de fragmentá-la, de a interpor em todas as etapas supostas ou pressupostas do desenvolvimento – a saber, admitir a existência também das perversões muito arcaicas, mais ou menos contemporâneas da época paranóide, mesmo da época depressiva, que outras perversões se situem em fases muito adiantadas, ou até mesmo não somente fálicas, mas propriamente ditas, edipianas, ou até mesmo genitais, do desenvolvimento.

Isto não lhe parece uma objeção pelo seguinte motivo: é que ele acaba dando à perversão uma definição que é a seguinte: é que, em suma, a perversão é uma das formas, para ele (ele não pode chegar noutra coisa na perspectiva da qual partiu) do reality testing, da “prova da realidade”. É na medida em que, segundo Glover, em algum lugar, alguma coisa na prova da realidade não é finalizada, fracassa, que a perversão vem recobrir este hole, este “buraco”, não por um modo particular de apreensão do real como tal (o real, no caso, é um real psíquico, é um real projetado, e, por outro lado, introjetado), que é, portanto, propriamente falando, como função de manutenção, preservação de uma realidade que seria ameaçada no seu conjunto. É na medida em que a perversão serve, se vocês quiserem, pode-se dizer ao mesmo tempo de remendo, no sentido em que se diz que um tecido é remendado, ou ainda, uma trava de teto arcado, alguma descarga, algum momento manco, algum momento que ameaça comprometer o equilíbrio do conjunto da realidade para o sujeito. Em suma, só é de modo não ambíguo como forma de salvação em relação a uma ameaça suposta de psicose que a perversão é concebida por Edward Glover.

Há aí uma perspectiva. Talvez algumas observações possam mostrar efetivamente alguma coisa que parece ilustrá-la, mas muitos elementos nos ordenam afastarmo-nos disto; além dos quais isto, que parece perfeitamente paradoxal, fazer da perversão alguma coisa que tenha esse papel econômico, esse papel econômico que muitos elementos contradizem – seria isto alguma coisa que nos indica certamente não é a precariedade do edifício do perverso que é alguma coisa que, clinicamente, nem na experiência analítica, nos marca, no primeiro aspecto pelo menos!

Para indicar aqui alguma coisa, não abandonarei essa dialética kleineana sem indicar como ela encontra e inicia o problema que, de fato, colocamos. Se buscamos o de que se trata na dialética kleineana, a saber, as duas etapas que ela distingue, entre a fase paranóide e em seguida a fase depressiva que é caracterizada, como vocês o sabem, em relação à primeira, pela relação do sujeito a seu objeto maior e prevalecente, a mãe, como em um todo. Primeiramente é a elementos disjuntos com os quais ele lida. [Em seguida schize] em objetos bons e maus, com tudo aquilo que ela vai instaurar nela [nesta fase], que é aquela da projeção e da introjeção. É assim que a barreira paranóide se caracteriza.

Enfim, o que é que podemos dizer em nossa perspectiva? Eu quero dizer, tentemos entender, pela perspectiva em que a articulamos nós mesmos, o de que se trata no processo, esse processo perfeitamente inaugural, posto no início da vida do sujeito, é que, em suma, a realidade das primeiras apreensões do objeto, tal como a Sra. Klein nos mostra, provêm disto: é que, em suma, o objeto é inicialmente – além do fato de que ele pode ser bom ou mau, proveitoso ou frustrante –, é que ele é significativo. Pois a noção, a distinção que, se a oposição como tal é estrita, e diria, sem nuanças, sem transições, sem perceber de modo algum que é o mesmo objeto que pode ser bom ou mau, segundo a ocasião, a saber, a mãe, que há aqui não “experiência” no jovem sujeito, nem tudo aquilo que ela pode comportar como hábitos transicionais, mas que há oposições marcadas, passagem do objeto como tal a uma função de oposições significantes que é a base de toda a dialética kleineana, e da qual nos apercebemos, me parece, muito pouco, que, por mais fundamentada que seja, está totalmente oposta, na borda oposta, no pólo oposto, é o contrário desse outro elemento posto em relevo pela nossa experiência, a saber, da importância da comunicação viva, também essencial no início para o desenvolvimento, que se expressa, se manifesta na dimensão dos cuidados maternais. Há aí alguma coisa de um outro registro que é contemporâneo, mas que não pode ser confundido, e aquilo que Melanie Klein nos traz é um tipo de álgebra primitiva, da qual podemos dizer que ela alcança perfeitamente e de fato aquilo que tentamos acentuar aqui sob o nome de “função do significante”. São as formas primárias, primitivas dessa função do significante como tal que, com ou sem razão, que ele esteja efetivamente presente nessa data, ou simplesmente Rück-phantasie, “fantasma”, mas “para trás”, é isto, nós só temos que registrá-lo, que nos descreve Melanie Klein.

A partir dai, qual valor vai tomar esta fase limite entre período paranóide com sua prescrição de bons objetos que são como tais interiorizados, internalised, diz ela, pelo sujeito [e de maus] que são rejeitados?

O que acontece? Como podemos descrever o que se passa a partir do momento em que intervêm a noção do sujeito como um todo, que é essencial para que o sujeito, ele mesmo, se considere como tendo um dentro e um fora? Pois, afinal de contas, só a partir daí que é concebível que se manifeste, se defina o processo de internalização e de externalização, de introjeção e de projeção que vai ser, para Melanie Klein, decisivo para essa estruturação do animal primitivo.

Com esses pontos de referência que são os nossos, vemos que aquilo de que se trata é alguma coisa que resitua essa relação, essa schize, primitiva dos objetos em bons ou maus, como ela própria se expressou em relação a este outro registro do dentro e do fora do sujeito. Este algo que, creio, podemos, sem excesso de solicitação em relação às perspectivas kleineanas, podemos trazer no momento dito do estágio do espelho, é na medida em que a imagem do outro dá ao sujeito essa forma da unidade do outro como tal, que pode se estabelecer em algum lugar esta divisão do dentro e do fora, ou em relação à qual vão se reclassificar os bons e os maus objetos, os bons enquanto devendo vir dentro, os maus enquanto devendo permanecer fora.

Pois bem, o que chega aqui a se definir do modo mais claro - por ser imposto pela experiência -, é a mesma coisa que o que poderíamos dizer no nosso próprio discurso. É, a saber, que o discurso que organiza realmente o mundo dos objetos, eu diria segundo o ser do sujeito, no início transborda aquele em que o próprio sujeito se reconhece na experiência narcísica, a experiência dita do estágio do espelho, a saber, onde ele se reconhece como mestria e como eu [moi] único, onde ele se reconhece. Portanto, uma relação de identificação narcísica de uma imagem à outra, onde ele se reconhece como mestria de um eu [moi].

É na medida em que alguma coisa que o define numa primeira identificação, naquela que é expressada aqui,[9] ao nível da primeira identificação à mãe, como objeto da primeira identificação às insígnias da mãe. É na medida em que isto conserva para o sujeito o valor assimilador que transborda o que vai poder pôr no interior dele mesmo, na medida em que este dentro é definido por suas primeiras experiências de mestria, de postura, na medida em que ele é i(a), i típica e idealmente desse jovem semelhante, com o qual o vemos fazer, de modo mais claro, suas experiências de mestria. É na medida em que o que se refere [....], é na medida em que as duas experiências não se recobrem que (não digo: toda a experiência do desenvolvimento se ordena -, necessariamente, devemos admitir aqui, para entender de que se trata o que nos descreve Melanie Klein.

9. F. o esquema da lição de 4 de junho de 1958 em Formações do inconsciente.

De fato, o que define esta diferença, esse campo x onde i(a) que, por sua vez, faz parte do sujeito e ao mesmo tempo não faz parte desse sujeito, é o quê? É este objeto do qual não parecemos nos espantar do paradoxo a partir das premissas que apresenta Melanie Klein, é o que ela chama o mau objeto interno. O mau objeto interno se apresenta para nós de imediato, na dialética kleineana, da maneira mais manifesta, como o objeto problemático. Neste sentido em que, visto (se assim pode-se dizer) de fora, lá onde o sujeito não é sujeito, mas onde devemos tomá-lo como um ser real, podemos nos perguntar: esse mau objeto ao qual pretensamente o sujeito se identifica, o sujeito, afinal de contas... ele o é ou não o é?

Inversamente, visto de dentro, visto do ponto de vista da[cratia], da mestria, do primeiro exercício do sujeito de se manter, se afirmar, de se conter, devemos nos perguntar se este mau objeto, sobre o qual sabemos o papel absolutamente decisivo, a partir dai, o sujeito o tem ou não o tem. A questão que se apresenta é: ele o tem ou não o tem?

Pois se definimos bons e maus objetos como determinando o processo de estruturação pelo que o sujeito interioriza os bons objetos e faz com que eles façam primitivamente parte dele mesmo, e rejeita os maus como sendo aquilo que não é ele, tudo o mais, o paradoxo do mau objeto interiorizado, aparece no primeiro plano. O que significa esta zona do primeiro objeto na medida em que o sujeito o interioriza, que ele o faz ao mesmo tempo seu e, de certa forma, como virtualmente mau? Ele o nega?

É claro que aqui a função ulterior do interdito é justamente o que tem o valor delineador, graças ao que o mau objeto cessa de se propor em espécie de enigma permanente, de enigma ansiógeno em relação ao ser do sujeito. O interdito é precisamente o que introduz, no interior desta função problemática do mau objeto, este delineamento essencial. É isto que faz sua função de interdito, é que se ele o é, este mau objeto, ele não o tem; enquanto o é (identificado), ele é proibido de tê-lo – a eufonia francesa entre o subjuntivo do verbo ter e o indicativo do verbo ser deve ser usada. Dito de outro modo, enquanto ele o é, ele não o tem / enquanto o tem, não o é.[10]

10. Autrement dit, en tant qu’il est, il ne l’a pas / en tant qu’il l’a, il ne l’est pas.

Dito de outra forma, é ao nível do mau objeto que o sujeito experimenta, se assim posso me expressar, a servidão de sua mestria. É que o mestre verdadeiro – cada um sabe que ele está além de todo o rosto, que está em algum lugar na linguagem, ainda que ele não possa aí estar em lugar nenhum – o mestre verdadeiro lhe delega o uso limitado do mau objeto como tal. É, a saber, de um objeto que não é situado em relação à demanda, de um objeto que não podemos pedir, pois é dai, de fato, que parte todo o alcance de nossos dados.

Anteriormente, posso lhes indicar que o que se lê de modo marcante, sensível, nos casos precisos que nos são apresentados por Melanie Klein: é na medida em que é manifestamente neste impasse, num campo do não-demandável como tal, que encontramos esta criança tão singularmente inibida com a qual ela lida, e que nos apresenta no artigo sobre A formação do desenvolvimento do ego na sua relação com a formação do símbolo.[11]

11. Op. Cit.

Não estaria claro que o que ela obtêm, tão logo começa a falar com essa criança, é algo que, de imediato, se cristaliza numa demanda, uma demanda pânica: “nurse coming?”, “será que a babá vem?” e que, de imediato, na medida em que a criança vai se permitir retomar contato com seus objetos, dos quais aparece no início, na experiência, singularmente separada, é alguma coisa que ela nos assinala como um fato muito espantoso, decisivo. Já que - vocês se lembram -, é no exercício de um tipo de pequeno corte, de arrancamento com a ajuda de tesouras da criança – que está longe de ser um desajeitado, visto que utiliza todo tipo de elementos, tais como maçanetas de porta – as tesouras, ele nunca pôde segurar. Aí, ela as segura, e para tentar destacar, e consegue, um pequeno pedaço de carvão de alguma coisa que também não é por nada, já que é um elemento de cadeia do trem com o qual conseguimos fazê-la brincar. Um vagão de carvão [tender], nomeadamente (sem querer mesmo, aqui, me estender sobre os curiosos jogos de termos que poderiam se fazer em torno deste tender – que é também tender em inglês – não é o “cardápio do tenro”, mas o cardápio do tender que, aqui, se oferece a nós!). E é neste pequeno pedaço que a criança, na verdade, se isola, se define, se situa, ela mesma, nesse algo que pode destacar da cadeia significante; é nesse resto, nesse pequeno monte minúsculo, nesse esboço de um objeto que aparece aqui, sob a forma de um pedaço bem pequeno, o mesmo que provocará, de repente, sua simpatia (seu pânico) quando o verá sob a forma de talhos de lápis sobre o peito de Melanie Klein, e, pela primeira vez, se emocionará em presença deste outro gritando “coitada da Sra. Klein!”.[12]

12. KLEIN, MELANIE, Essais de psychanalyse, op. Cit. “Une fois où Dick vit sur mês genoux les copeaux d’un crayon que j’avais taillé, il dit ‘pauvre madame Klein’” (p’. 272).

Esse desejo, portanto, não é a demanda. Essa primeira intuição experimentada a qualquer momento, que nos reconduz às condições originais, não deve frear a atenção. Um sujeito vem nos encontrar. Por que isto? O que é que ele demanda? Em princípio, satisfação e bem estar, com o pequeno detalhe que nem toda satisfação acarreta para ele bem estar, muito longe disto! O que é que nós lhes respondemos? Organizando a história do sujeito (como a história da análise, como a história da técnica!), no sentido de algo que deve responder à esta demanda de satisfação... Por qual via? Por uma via que é esta: a saber, tentando responder à demanda de satisfação do sujeito por uma redução de seus desejos às suas necessidades.

Ora, não haveria aí um paradoxo, sendo que, por outro lado, toda a nossa experiência, pode-se dizer, se sustenta nesta dimensão, por sinal, tão mais evidente para o sujeito do que para nós? Para nós, porque tudo o que temos articulado vai se resumir àquilo que vou dizer; e, para o sujeito, porque, afinal de contas, o sujeito o sabe muito bem no momento em que vem nos encontrar.

Estão me dizendo que alguém está fazendo uma tese importante sobre a significação social da análise,[13] e isto me deixa entender que haverá aí elementos extremamente ricos de experiências e extremamente bem acompanhados. Eu ouso esperar, pois creio que, de fato, a representação social da análise é muito menos distorcida no conjunto da comunidade do que se imagina, que o que sairá daí, da maneira mais clara, é esta coisa que está francamente na base, no princípio mesmo daquilo que um sujeito implica diante de nós, por sua própria presença. E o que é? É que nos dados de sua demanda há isto: que ele não confia no seu desejo. O fator comum diante do qual os sujeitos nos abordam é isto: é que seu desejo, eles não confiam nele.

13. MOSCOVICI, S., La psychanalyse, son image et son public, Paris, 1961, P.U.F.

Que ele possa, no decorrer de nossos artifícios, se engajar depois de nós, na sua referência à necessidade, nesse desejo, até mesmo em sua sublimação nas vias elevadas do amor, permanece, no início, aquilo que caracteriza o desejo, ou seja, que há alguma coisa que como tal não pode ser demandada, e a propósito da qual a questão é apresentada, e que é isto que é, propriamente dito, o campo e a dimensão do desejo.

Vocês sabem, para introduzir essa divisão, essa dialética do desejo, aquilo que fiz em uma data muito precisa (a saber, agora há dois anos e meio), eu parti de quê? Daquilo que Freud diz a respeito do complexo de Édipo na mulher. Será que isto, será que aquilo que acabei de articular não é legível no fato de que, no nível da experiência analítica, no nível da experiência inconsciente, será que não seria a questão de destacar isto: o que é que a mulher demanda no início, aquilo pelo que, nos diz Freud, ela entra no édipo? Não é de ter uma satisfação, é de ter aquilo que ela não tem como tal. Trata-se, vocês o sabem, do falo.

Não é outra coisa que a fonte que jorra de todos os problemas que surgem para tentar reduzir a dialética da maturação do desejo nas mulheres a algo de natural. O fato é que, cheguemos aí ou não, a essa redução, o que temos de ultrapassar é um fato de experiência, um fato de experiência que é este: é que a menininha, em um momento de seu desenvolvimento – afinal de contas, pouco nos importa que isto seja um processo primário ou secundário, é um processo engenhoso e irredutível – aquilo que ela demanda ter, a saber, o falo, é de tê-lo (neste momento crítico do desenvolvimento Freud destaca), é de tê-lo no lugar onde ela deveria tê-lo se fosse um homem. Trata-se bem disso, não há ambigüidade sobre isto. E todo um processo daquilo que se passa implica que, de fato, mesmo quando ela conseguir tê-lo (pois ela está numa posição muito privilegiada, a mulher, em relação ao homem), esse falo, que é um significante, eu afirmo, um significante, ela pode tê-lo realmente. É até mesmo o que faz sua vantagem e a relativa simplicidade dos problemas afetivos em relação àqueles do homem.

Mas não é preciso que esta relativa simplicidade nos cegue, porque esse falo que ela pode Ter, real, não fica por menos que, em razão do início, a saber, em que se introduziu na sua dialética, na sua evolução, como um significante, ela o terá sempre a menos em um nível de sua experiência. Eu reservo sempre a possibilidade limite da união perfeita com um ser, a saber, de algo que fundamenta completamente, no abraço, o ser amado com o seu órgão. Mas aquilo que constitui o teste de nossa experiência e as dificuldades mesmas com as quais lidamos na ordem sexual, se situa precisamente nisto: é que neste momento ideal e de certa forma poético (ou até mesmo apocalíptico) da união sexual perfeita, só se situa no limite, e que aquilo com que, de fato, no teste comum da experiência, a mulher lida, mesmo quando ela consegue a realização de sua feminilidade, é com o objeto fálico sempre enquanto separado. É até porque ela lida [com ele] como tal, e sob este registro, que sua ação, sua incidência pode ser percebida pelo homem como castradora.

De resto, isto, é claro, permanece, para ela, até a análise, inconsciente. Mesmo que permaneça inconsciente, é este falo que ela não tem, ela o é simbolicamente, na medida em que ela é o objeto do desejo do outro. Mas não mais um do que o outro, isto, ela não o sabe. Essa posição específica da mulher vale enquanto lhe é inconsciente, o que quer dizer na medida em que ela só vale para o outro, para o parceiro; resta, no entanto, que a fórmula, a fórmula muito singular na qual se resume sua relação ao falo, é que, paradoxalmente, no inconsciente ela o é, e ao mesmo tempo, ela o tem.

Aí está um dos efeitos mais singulares da relação ao discurso; é esta posição particular do lado da mulher ideal, da mulher em seu mundo fantasmático: no inconsciente, ela o é e ela o tem, no melhor dos casos – com a pequena diferença de que ela não o sabe, senão por seu desejo. E por seu desejo disto resulta, vocês o verão na continuação do meu desenvolvimento, há uma singular similaridade de sua fórmula, se assim podemos dizer, de sua fórmula trans-subjetiva, de sua fórmula inconsciente, com a do perverso.

Se tudo o que descobrimos da economia inconsciente da mulher está contido em equivalências simbólicas do falo com todos os objetos que podem se separar dela, aí incluindo em primeiro lugar o objeto mais natural a se separar dela, a saber, seu produto infantil, se aí está o que ela encontra para situar numa série de equivalências fálicas – só faço reproduzir aqui a própria experiência da doutrina analítica –, vamos nos encontrar em presença do que, para ela, o mais naturalmente do mundo, os objetos naturais acabam por realizar esta função de objeto do desejo, na medida em que são objetos dos quais se separa. E é isto que nos explica, creio, a incidência mínima da perversão na mulher, é que, inscritas no contexto cultural (está excluído que esteja em outro lugar...), suas satisfações naturais encontram naturalmente, se assim posso me expressar, em se situar na dialética da separação como tal, na dialética de objetos significantes do desejo.

E é aquilo que autores analistas, que são mais de um, expressaram muito claramente, e de um modo que lhes parecerá sem dúvida muito mais concreto que o que acabei de dizer, dizendo que se há menos perversões nas mulheres do que nos homens é que elas satisfazem, geralmente, suas relações perversas nas suas relações com suas crianças. É o porquê de não “a sua filha é muda”, mas é porque existem certas crianças das quais temos, como analistas, de cuidar... Recaímos, como vocês o vêem, sobre verdades primeiras, mas não é inútil aí recair, por uma via que seja correta e clara.

Aproveitarei também para lhes indicar alguma coisa destinada, pelo menos para a parte masculina da minha assembléia, a trazer comedimento àquilo que ela poderia sentir de espanto, ou até mesmo de impaciência, diante de uma das propriedades singulares de suas relações com o parceiro do outro sexo. Eu quero falar daquilo que chamamos comumente ciúme. Como de costume, o analista, que trouxe tanta clareza, trouxe evidentemente outro tanto de obscuridade quanto: “Nenhum progresso - dizia Nestroy, tão apreciado por Freud -, é metade tão grande quanto se imagina”. O problema do ciúme, e especialmente do ciúme feminino, foi imerso na análise sob a forma bem diferente do ciúme masculino; o ciúme feminino, por dimensões acentuadas, dimensões também distintas, o estilo do amor num e noutro sexo, é realmente alguma coisa que, creio, só pode realmente se situar no ponto mais radical.

E se vocês lembrarem, em meu pequeno gráfico da demanda, da relação ao outro do sujeito, que interroga esta relação, e que, se assim posso dizer, aí marca o outro do declínio [déchéance] significante, para aparecer, ele mesmo, como decaído [déchu] em presença de alguma coisa que é, afinal de contas, o resto dessa divisão, este algo de irredutível, de não-demandável, que é precisamente o objeto do desejo. É que, enquanto para o sujeito, na medida em que ele se faz objeto de amor, a mulher, no caso, vê bem, nesse resto, esse algo que nela é o mais essencial, que ela concede tanta importância à manifestação do desejo. Pois, finalmente, fica claro que, na experiência, o amor e o desejo são duas coisas diferentes, e que é preciso, no entanto, falar claro e dizer que se pode muito bem amar um ser e desejar um outro.

É precisamente na medida em que a mulher ocupa essa posição particular, e que ela sabe muito bem o valor do desejo, a saber, que além de todas as sublimações do amor, o desejo tem uma relação com o ser, mesmo sob sua forma mais limitada, mais obstinada, a mais fetichista, e, em suma, a mais estúpida, sob sua forma limite mesmo, onde, no fantasma, o sujeito se apresenta como cego e onde o sujeito não é literalmente nada mais que um suporte e um signo, o signo desse resto significante de relações com o outro. É, no entanto, nisto que, afinal de contas, a mulher atribuirá o valor de prova última ser a ela que nos dirigimos. Amar, com todo o carinho e a devoção que se pode imaginar, não ficará por menos que, se um homem deseja uma outra mulher, ela sabe que mesmo se aquilo que um homem ama é seu sapato, ou a barra de seu vestido, ou a pintura que ela tem sobre o rosto, é, no entanto, desse lado que a homenagem ao ser se produz. É de vez em quando necessário lembrar verdades primárias, e é por isso que penso que vocês me desculparão o tom, talvez um pouco impulsivo que dei a esta digressão.

E agora vejamos onde vão as coisas, a saber, em relação a esta zona do objeto onde se instaura essa ambigüidade. E qual é a função como tal do falo? Desde já ela não pode não lhes parecer como singularmente incitada por aquilo que acabei de lhes dizer a respeito do mau objeto interno. Podemos dizer que a metáfora paterna (como a chamei) aí instaura, sob a forma do falo, uma dissociação que é exatamente aquela que recobre a forma geral, como devia se esperar, que lhes dei como para ser a do interdito, a saber que: ou o sujeito não o é, ou o sujeito não o tem. O que quer dizer que se o sujeito o é, o falo – e isto se ilustra de imediato sob esta forma, a saber, como objeto do desejo de sua mãe – pois bem, ele não o tem! Isto é, que ele não tem o direito de utilizar isto, e aí está o valor fundamental da lei dita de proibição do incesto. E que, por outro lado, se ele o tem – isto é, que ele realizou a identificação paterna – pois bem, ele tem uma coisa certa, é que o falo, ele não o é!

Eis o que significa, ao nível, direi, simbólico mais radical, a introdução da dimensão do édipo. E tudo o que elaboraremos sobre isto retornará sempre a este: “ou... ou”, que introduz uma ordem ao nível do objeto que não se pode demandar.

O neurótico se caracteriza de que modo? Pois bem, o neurótico, é claro, usa dessa alternância. É na medida em que ele se situa plenamente ao nível do édipo, ao nível da estruturação significante do édipo como tal, que ele usa, e de um modo que chamarei metonímico, e chamarei até mesmo (na medida em que aqui “ele não o é” se apresenta como primeiro em relação a “ela não o tem”) uma metonímia regressiva. Eu quero dizer que o neurótico é aquele que utiliza a alternativa fundamental sob esta forma metonímica nisto que, para ele, “não o ter” é a forma sob a qual ele se afirma, e de forma mascarada, “o ser” (eu entendo, o falo). Ele “não tem” o falo para “sê-lo” de modo oculto, inconsciente, para não “o ter” a fim de “sê-lo”. É o “para ser” um pouco enigmático sobre o qual havia terminado, creio, nosso último encontro. “É um outro que o tem”, enquanto ele “o é” de modo inconsciente. Observem bem isto, é o fundo da neurose é constituído nisto, é que em sua função de desejante o sujeito pega um substituto.

Pegue o obsessivo e olhe efetivamente o que se passa ao termo de suas iniciativas complicadas: não é ele que goza. Da mesma forma que para a histérica, não é dela de que se goza. A substituição imaginária de que se trata é precisamente a substituição do sujeito ao nível em que lhes ensino aqui a situá-lo, isto é, do $, é a substituição de seu eu [moi] como tal a este sujeito $, concernente ao desejo de que se trata. É na medida em que ele substitui seu eu [moi] ao sujeito que introduz a demanda na questão do desejo. É porque alguém, que não é ele, mas sua imagem, é substituída a ele na dialética do desejo, que, afinal de contas, ele só pode demandar – como a experiência o faz tocar sem cessar – substitutos. O que há de característico na experiência do neurótico, e o que toca o seu próprio sentimento, é que tudo o que ele demanda, ele demanda para outra coisa. E a seqüência dessa cena, por onde o imaginário, em suma, vocês o vêem, vem aqui atuar o papel naquilo que chamei a metonímia regressiva do neurótico, tem uma outra conseqüência, pois nesse domínio ele não pode ser detido: o sujeito é substituído por ele mesmo, ao nível de seu desejo, só podendo demandar substitutos, acreditando estar demandando aquilo que deseja.

E mais adiante ainda, é de experiência que, em razão mesmo da fórmula de que se trata, isto é, do eu [moi] enquanto reflexo de um reflexo, e a forma do outro, ele se substitui também àquele ao qual ele demanda. Pois fica claro que em nenhum lugar mais do que no neurótico, este eu [moi] separado vem facilmente tomar o lugar desse objeto separado que lhes designo como sendo a forma original do objeto do desejo. O altruísmo do neurótico, contrariamente àquilo que se diz, é permanente. E nada é uma via mais comum das satisfações que ele busca do que o que se pode chamar “se dedicar a satisfazer”, então, o quanto ele pode, no outro, todas as demandas, as quais ele sabe muito bem, no entanto, que elas constituem nele um perpétuo fracasso do desejo. Ou, em outros termos, de se cegar na sua devoção ao outro, sobre sua própria insatisfação.

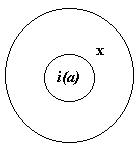

Não estão aí, creio, coisas que sejam compreensíveis fora da perspectiva que tento, para vocês, articular aqui. É, a saber, afinal de contas, que a fórmula $a, para um neurótico, se transforma em alguma coisa (se vocês quiserem, sob reserva e sumariamente) da identificação de seu ser inconsciente. E é por isso que lhe daremos o mesmo sinal que ao “S barrado”, $, a saber, “falo barrado”. A saber, em presença de um objeto, é a forma mais geral de um objeto do desejo, que não é nada além do que esse outro na medida em que ele aí se situa e se reencontra:

i(a).

E é preciso que passemos agora à perversão.

Pois bem, é tarde! Eu adiarei, portanto, à próxima vez a seqüência deste discurso. Se não posso fazê-lo avançar mais rápido, não vejam aí outro efeito senão aquele da dificuldade em que temos que progredir.

A tradução dessa página é de Paulo Medeiros e seus colaboradores do Traço Freudiano Veredas Lacanianas.