O DESEJO E SUA INTERPRETAÇÃO

Jacques LacanLição XX

KANT COM SADE

13 de Maio de 1959

Nós falamos do desejo. Durante essa interrupção de uma quinzena, tentei, eu mesmo, recentrar esse caminho que é o nosso neste ano, e que nos obriga, como todo caminho, às vezes a longos desvios. No meu esforço em retomar a origem e, ao mesmo tempo o objetivo do nosso propósito, creio ter tentado refazer também, para vocês, esse apontamento que também só é um modo de mais se concentrar no progresso de nossa atenção.

Trata-se, em suma, no ponto em que estamos, de tentar articular onde está o nosso ponto de encontro. Não é somente o ponto de encontro desse seminário, tampouco o ponto de encontro do nosso trabalho cotidiano de analistas. Ele é também o ponto de encontro de nossa função de analista e do sentido da análise.

Só podemos estar surpresos pela persistência de um movimento tal como a análise, se ele fosse somente, dentre outros na história, um empreendimento terapêutico mais ou menos fundado, mais ou menos bem sucedido. Não há exemplo de nenhuma teorização, de uma ortopedia psíquica qualquer que tenha tido uma carreira mais longa que de meio século. E, seguramente, não podemos deixar de sentir que aquilo que faz a duração da análise, o que faz seu lugar além de sua função, de sua utilização médica – que ninguém, afinal de contas, sonha contestar – é que há na análise alguma coisa que diz respeito ao homem de modo totalmente novo, sério, autêntico. Novo na sua contribuição, sério no seu alcance, autentificado pelo quê? Somente por outra coisa que resultados muitas vezes discutíveis, às vezes precários.

Eu creio que o que é o mais característico no fenômeno é este sentimento que se tem dessa coisa que chamei certa vez a coisa freudiana, que é uma coisa da qual se fala pela primeira vez. Irei mais além, até dizer que o que é ao mesmo tempo o testemunho e a manifestação mais certa desta autenticidade de que se trata, da coisa, o testemunho dela é dado a cada dia pelo formidável palavrório que há em torno.

Se vocês pegarem na sua massa a produção analítica, o que chama a atenção é esse esforço dos autores que, afinal de contas, desliza sempre para apreender, de sua própria atividade, um princípio. Mas esse princípio, ao articulá-lo de um modo que, ao longo da análise, não se apresenta jamais como encerrado, fechado, completo, satisfatório. Esse perpétuo movimento, deslizar dialético, que é o movimento e a vida da pesquisa analítica, é alguma coisa que testemunha a especificidade do problema em torno do qual essa busca está enganchada.

Próximo disso, tudo aquilo que nossa pesquisa comporta de desajeitada, de confusão, de incerteza mesmo nos seus princípios, tudo o que, na sua prática, isso trás de equívoco – entendo reencontrar sempre, não somente diante de si, mas na sua própria prática, isso que é justamente seu princípio, o que queríamos evitar, a saber, a sugestão, a persuasão, a construção, ou até mesmo a mistagogia – todas essas contradições no movimento analítico só fazem melhor indicar a especificidade d’A coisa freudiana.

Essa coisa, nós a encaramos este ano por hipótese – sustentados por todo andamento concêntrico de nossa pesquisa precedente – sob essa forma, a saber, que essa coisa é o desejo. E, ao mesmo tempo, no momento em que articulamos essa fórmula, nos apercebemos de um tipo de contradição do fato de que todo nosso esforço parece se exercer no sentido de fazer perder para esse desejo o seu valor, seu acento original, [não] sem, no entanto, que possamos tocar com a ponta do dedo, ou até mesmo fazer com que a experiência nos mostre que é bem com seu acento original que nós lidamos com ele.

O desejo não é alguma coisa que possamos considerar como reduzido, normalizado, funcionando através das exigências de um tipo de pré-formação orgânica que nos levaria de antemão na via e no caminho traçado no qual teríamos de fazê-lo entrar, trazê-lo de volta. O desejo, desde a origem da articulação analítica por Freud, se apresenta com esse caráter que, em inglês, Lust quer bem dizer “avidez”, assim como “luxúria”, essa mesma palavra que está no lustprinzip. E vocês sabem que em alemão ele guarda toda a ambigüidade do “prazer” e do “desejo”.

Essa alguma coisa se apresenta primeiramente para a experiência como turva, como alguma coisa que turva a percepção do objeto, alguma coisa também como as maldições dos poetas e dos moralistas nos mostram, como também ele o degrada, esse objeto, o desordena, o avilta, em todo caso o abala, às vezes chega até a dissolver aquele que o percebe, isto é, o sujeito.

Esse acento está certamente articulado no princípio da posição freudiana, enquanto que a colocação no primeiro plano do Lust, tal como ele é articulado em Freud, nos é apresentado de modo radicalmente diferente de tudo o que foi articulado precedentemente no que diz respeito ao princípio do desejo. E ele nos é apresentado em Freud como sendo, na sua origem e sua fonte, oposto ao princípio de realidade. O acento é conservado em Freud, da experiência original do desejo como sendo oposta, contrária à construção da realidade. O desejo é precisado como marcado, acentuado pelo caráter cego da pesquisa que é a sua, como alguma coisa que se apresenta como o tormento do homem, e que é, de fato, feita de uma contradição na pesquisa daquilo que, até aí, para todos aqueles que tentaram articular o sentido das vias do homem na sua pesquisa, de tudo o que, até aí, sempre foi articulado no princípio como sendo a busca de seu bem pelo homem.

O princípio do prazer, por meio de todo o pensamento filosófico e moralista através dos séculos, nunca partiu de uma definição original pela qual toda teoria moral do homem se propõe, sempre se afirmou, qualquer que seja, como hedonista. A saber, que o homem buscava fundamentalmente seu bem, que ele o soubesse ou que ele não o soubesse, e da mesma forma só era por um tipo de acidente que se encontrava promovida a experiência desse erro de seu desejo, de suas aberrações. É no seu princípio, e como fundamentalmente contraditório, que pela primeira vez, em uma teoria do homem, o prazer se encontra articulado com um acento diferente; e em toda extensão em que o termo prazer, no seu significante mesmo, em Freud, é contaminado pela ênfase especial com a qual se apresenta the lust, a Lust, a avidez, o desejo.

O desejo, portanto, não se organiza, não se compõe num tipo de acordo pré-formado com o canto do mundo, como, afinal de contas, uma idéia harmônica, otimista do desenvolvimento humano poderia supor. A experiência analítica nos ensina que as coisas vão em um sentido diferente. Como vocês sabem, como nós o enunciamos aqui, ela nos mostra alguma coisa que é justamente aquilo que vai nos engajar em uma via de experiência que é também, pelo seu desenvolvimento mesmo, alguma coisa em que nós vamos perder o acento, a afirmação desse instante primordial.

É, a saber, que a história do desejo se organiza em um discurso que se desenvolve no insensato – isto é o inconsciente – em um discurso cujos deslocamentos, cujas condensações são, sem dúvida alguma, o que são deslocamentos e condensações no discurso, isto é, metonímias e metáforas. Mas metáforas que não engendram nenhum sentido, à diferença da metáfora, deslocamentos que não carregam nenhum ser e onde o sujeito não reconhece alguma coisa que se desloca. É em torno da exploração desse discurso do inconsciente que a experiência da análise se desenvolveu.

É, portanto, em torno de alguma coisa cuja dimensão radical, nós podemos chamar, a diacronia do discurso. O que faz a essência da nossa pesquisa, aquilo onde se situa o que nós tentamos reapreender quanto ao que é desse desejo, é nosso esforço para situá-lo na sincronia. Nós somos introduzidos nisso por alguma coisa que se faz entender cada vez que abordamos nossa experiência. Nós não podemos não ver, não apreender – que leiamos o relatório, o text book da experiência mais original da análise, a saber, A interpretação de sonhos de Freud, ou que nos reportemos a uma sessão qualquer, uma seqüência de interpretações – a caraterística de reenvio indefinido que tem todo o exercício de interpretação, que não nos apresenta nunca o desejo a não ser sob uma forma articulada, mas que supõe, no início, alguma coisa que necessita desse mecanismo de reenvio de voto em voto, onde o movimento do sujeito se inscreve, e também essa distância a que ele se encontra de seus próprios votos.

É o motivo pelo qual nos parece que ele pode legitimamente formular, como uma esperança, a referência à estrutura, referência lingüística como tal, na medida em que nos lembra que não poderia haver formação simbólica se ao lado, e principalmente, primordialmente a todo exercício da palavra que se chama discurso, há aí, necessariamente, um sincronismo, uma estrutura da linguagem como sistema sincrônico. É aí que buscamos localizar qual é a função do desejo.

Onde o desejo se situa nessa relação que faz com que esse algo, [esse] x, que chamamos a partir de agora o homem, na medida em que ele é o sujeito do Logos, onde ele se constitui no significante como sujeito? Onde se situa, nessa relação sincrônica, o desejo? Aquilo que, penso, lhes fará sentir a necessidade primordial dessa retomada é esse algo onde vemos a pesquisa analítica, na medida em que ela desconhece essa organização estrutural, engajar-se.

De fato, no momento mesmo em que articulava mais cedo a função contrária instaurada na origem, principalmente pela experiência freudiana, entre princípio do prazer e princípio de realidade, vocês não podiam, ao mesmo tempo, perceber que estamos justamente no ponto em que a teoria tenta se articular justamente nos termos mesmos em que eu dizia que podíamos dizer que o desejo, ali, não se compõe. Ele se compõe, no entanto, no apetite que tem os autores de pensá-lo, senti-lo de um certo modo, nesse tipo de acordo com o canto do mundo.

Tudo é feito para tentar deduzir de uma convergência da experiência com uma maturação, o que é ao menos para ser desejado como um desenvolvimento acabado, e, ao mesmo tempo, fica bem claro que tudo isso quer dizer que os autores abandonaram, eles mesmos, todo contato com sua experiência, se eles pudessem, de fato, articular a teoria analítica nesses termos, isto é, encontrar o que quer que seja de satisfatório, de clássico, à adaptação ontológica do sujeito com sua experiência.

O paradoxo é o seguinte: é que quanto mais se vai no sentido dessa exigência à qual vai se pôr todo tipo de erros – é preciso dizê-lo, de erros reveladores, reveladores justamente de que seria preciso tentar articular as coisas de outra forma – quanto mais se vai no sentido dessa experiência, mais se chega a paradoxos como o seguinte: Eu tomo um exemplo, e eu o tomo em um dos melhores autores que há, em um dos mais preocupados, precisamente de uma articulação justa, não somente de nossa experiência, mas também da súmula desses dados, num esforço também para recensear nossos termos, as noções das quais nós nos servimos, os conceitos, eu nomeei Edward Glover, cuja obra é seguramente uma das mais úteis para quem quer tentar – primeiro na análise, isso é absolutamente indispensável, mais do que em qualquer lugar – saber aquilo que ele fez, e também cuja soma de experiências que incluiu nos seus escritos... Eu tomo um exemplo de um dos numerosos artigos que é preciso que vocês leiam, aquele que foi editado no International Journal of Psycho-analysis, de Outubro de 1933 – part 4, “Da relação da formação perversa com o desenvolvimento do sentido da realidade ”.

Muitas coisas são importantes para se discutir nesse artigo, nem que fossem só os termos iniciais que ele nos dá no desenho com o objetivo de manusear corretamente aquilo de que se trata para ele de nos mostrar, nomeadamente:

1.- A definição do “Sentido de realidade como sendo essa faculdade da qual inferimos a existência no exame da prova da realidade”. Há um grande interesse para que as coisas sejam formuladas algumas vezes.

2.- Aquilo que ele chama “O sentimento eficiente da realidade, para todo sujeito que tenha passado a prova da puberdade (para todo sujeito tendo passado a idade da puberdade, é) e a capacidade de conservar o contato psíquico com os objetos que permitem a gratificação do instinto, incluindo também aqui as pulsões infantis modificadas residuais”.

3.- “A objetividade é a capacidade de assentar corretamente a relação da pulsão instintual ao objeto instintual, quaisquer que sejam os fins desta impulsão, isto é, a saber, que eles possam ser ou não gratificados”.

Aí estão dados de princípio que são muito importantes e que, seguramente, não podem deixar de marcar como dando ao termo 'objetividade', em todo caso, um caráter que não é mais aquele que lhe é habitualmente reservado.

Esta natureza vai nos dar a idéia que, de fato, alguma coisa não está perdida da dimensão original da pesquisa freudiana, já que alguma coisa pode ser transtornada daquilo que justamente até aí nos parecia serem as categorias e as ordens necessitadas por nossa visão de mundo. Só podemos ser ainda mais marcados por aquilo que comporta nossa [pesquisa] com um tal início. Ela comporta, na ocasião, uma pesquisa daquilo que significa a relação perversa, isto sendo entendido no sentido mais amplo, em relação ao sentido da realidade. Eu lhes digo, o espírito do artigo comporta que a formação perversa é concebida pelo autor como sendo, afinal de contas, um meio para o sujeito se proteger das dilacerações, das coisas que fazem “flop”, das coisas que não se dizem para ele em uma realidade coerente.

A perversão é mui precisamente articulada pelo autor como “o meio de salvação para o sujeito assegurar a essa realidade uma textura/existência contínua.” Seguramente, eis aí ainda uma visão original. Eu lhes passo isso: é que resulta dessa forma de articulação um tipo de omnipresença da função perversa. Pois também, fazendo a prova de retraçar, se assim podemos dizer, as inserções cronológicas, quero dizer, por exemplo, onde convêm colocá-la em um sistema de anterioridade e de posteridade, onde veríamos colocarem-se em camadas como mais primitivos os distúrbios psicóticos, em seguida os distúrbios neuróticos e, no intermediário, o papel que atua no sistema de Glover, a toxicomania, na medida em que ele faz disso alguma coisa que responde a uma etapa intermediária, cronologicamente falando, entre os pontos de amarra, os pontos fecundos historicamente, os pontos no desenvolvimento onde remonta a origem dessas diversas afecções.

Nós não podemos entrar aqui num detalhe da crítica dessa visão, passível de críticas como cada vez que tentamos uma pura e simples localização genética das afecções analisáveis.

Mas de tudo isso quero evidenciar um parágrafo que lhes mostra a que ponto de paradoxo se é conduzido por toda tentativa que, de certa forma, parte de um princípio de reduzir a função com a qual lidamos ao nível do desejo, ao nível do princípio do desejo, a alguma coisa como uma etapa preliminar, preparatória, não ainda informada, da adaptação à realidade, a uma primeira forma da relação à realidade como tal. Pois é partindo desse princípio de classificar a formação perversa em relação ao sentido da realidade que Glover, aqui, como em qualquer outro lugar, desenvolve seu pensamento.

O que isto comporta, eu lhes indicarei simplesmente por isso, que vocês reconhecerão, por outro lado, em mil outros escritos (relatos), que aqui toma seu interesse por se apresentar sob uma forma de certo modo imajada, literária, paradoxal e verdadeiramente expressiva. Vocês aí reconhecerão alguma coisa que não é nada mais que, verdadeiramente, o período que se pode chamar kleiniano do pensamento de Glover. Do mesmo modo, esse período não é tanto um período da luta que ele acreditou ter de conduzir sobre o plano teórico com Mélanie Klein, sobre muitos pontos que pode-se dizer que um tal pensamento tem muitos pontos comuns com aquele do sistema kleiniano. Trata-se do período que, diz ele, se apresenta no momento em que a fase dita paranóide do sujeito se encontra a desembocar nesse “sistema de realidade” que ele chama “oral-anal”, e que seria aquele em que a criança se encontraria vivendo nessa época. Ele o caracteriza como “um mundo exterior que representaria a combinação de uma boutique de açougue, de um public lavatory (dito de um outro modo, de um mictório ou alguma coisa mesmo mais elaborada), sob um bombardeio, e de um postmortem room, de uma morgue”.

Ele explica que a saída particular que dá aquilo que é o pivô e o ponto central de sua intenção naquele momento, transforma esse mundo, como vocês vêem, de fato, bem transtornado, catastrófico, “em uma tranqüilizante e fascinante boutique de farmácia na qual há, no entanto, essa reserva, que é a de que o armário onde se encontram os venenos está com a chave nele ”.

Isso que é muito bonito e muito pitoresco, é de natureza a sugerir que há, no entanto, alguma dificuldade para conceber que, de fato, a abordagem da realidade é alguma coisa que devemos ver em um vivido tão profundo, tão imerso, tão implícito, que nós supomos como devendo ser para o homenzinho, aquele de uma boutique de açougueiro, de um gabinete público para necessidades sob um bombardeio e de uma câmara fria.

Há aí seguramente alguma coisa da qual não é um motivo, porque isso se apresenta sob um aspecto primeiramente chocante para que nós repelíssemos disso o princípio, mas que pode ao mesmo tempo nos fazer legitimamente emitir alguma dúvida sobre a exatidão dessa formulação, que de um modo certo, manifesto, só saberia recortar uma forma regular do desenvolvimento do pequeno homem, que o consideraria como caracterizado pelos modos de adaptação do sujeito à realidade.

Necessariamente uma tal formulação [implica] pelo menos a articulação de uma dupla realidade: aquela na qual poderia se inscrever a experiência behaviorista e de uma outra na qual seríamos obrigados, reduzidos, a vigiar as erupções no comportamento do sujeito, isto é, efetivamente, a restaurar desde a origem alguma coisa que implica a autonomia, a originalidade de uma outra dimensão que não é a realidade primitiva, mas que é, desde o início, o além do vivido do sujeito.

Eu talvez vou ter de me desculpar por tanto tempo apoiar-se sobre uma contradição que, afinal de contas, uma vez em que ela seja articulada, se torna tão evidente – mas também não podemos perceber aquilo que comporta o fato de que, em certas formulações, ela seja mascarada. De fato, chegamos em algo que comporta no termo realidade um grave equívoco. Se a realidade é considerada como tendo para nós qualquer coisa que permita fazê-la concordar a um desenvolvimento paralelo ao dos instintos – e está bem aí a verdade mais comumente recebida – nós desembocamos em estranhos paradoxos que, eles, não deixam de ter conseqüências na prática.

Se o desejo está aí, é justamente necessário falá-lo sob sua forma original, e não sob sua forma mascarada, a saber, o instinto, daquilo de que se trata na evolução, daquilo com que lidamos em nossa experiência analítica. Se esse desejo se inscreve em uma ordem homogênea, na medida em que ele é inteiramente articulável e assumível em termos de realidade, se ele é da mesma ordem da realidade, então, de fato, concebemos esse paradoxo implicado em formulações que vêm da experiência analítica, a mais cotidiana. É que o desejo assim situado comporta que seja a sua maturação que permita ao mundo se completar em sua objetividade. Isso faz parte um pouco do credo de uma certa análise.

Eu quero simplesmente aqui colocar a questão do que isso quer dizer concretamente. O que é um mundo para nós, seres vivos? O que é a realidade no sentido em que, por exemplo, a psicanálise hartmaniana, aquela que dá toda a parte que eles merecem, aos elementos estruturantes que comportam a organização do eu, na medida em que o eu é adaptado para se deslocar de um modo eficaz na realidade constituída, num mundo que é mais ou menos idêntico, por enquanto, a um campo pelo menos importante de nosso universo. Isso quer dizer que a forma mais típica desse mundo, a mais acabada – eu gostaria, eu também, de me permitir dar imagens que lhes façam sentir aquilo do que falamos – a realidade adulta, nós a identificaremos, para fixar as idéias, a um mundo de advogados americanos!

O mundo de advogados americanos me parece atualmente o mundo mais elaborado, o mais adiantado que podemos definir no que diz respeito à relação com aquilo que, num certo sentido, faz-se necessário entender, chamar a realidade, a saber, que nada aí falta de um leque que parta de uma certa relação fundamental de violência essencial, marcada, sempre presente para que a realidade seja aí alguma coisa que nós possamos dizer não estar em nenhum lugar elidida, e que se estenda até estes refinamentos de procedimento que permitem, nesse mundo, inserir todos os tipos de paradoxos, de novidades que são essencialmente definidos por uma relação à lei essencialmente constituída por desvios necessários para obter sua violação mais perfeita.

Eis o mundo da realidade. Que relação pode haver entre esse mundo e aquilo que podemos chamar um desejo maduro, um desejo maduro no sentido em que o entendemos, a saber, maturação genital, o que é? A questão seguramente pode ser definida de vários modos, dos quais um deles é aquele da experiência, a saber, o comportamento sexual do advogado americano.

Nada parece até hoje confirmar que há uma relação, uma correlação exata entre o acabamento perfeito de um mundo também mantido em mãos na ordem de todas as atividades e uma perfeita harmonia nas relações com o outro – enquanto que esses comportam um sucesso sobre o plano do que se chama o acordo do amor. Nada o prova, e quase ninguém mesmo imaginará sustentá-lo. Isso também só é, afinal de contas, um modo global, ilustrativo, de mostrar onde se coloca a questão.

A questão se coloca nisso: que uma confusão é mantida nesse nível a propósito do termo “objeto”, entre a realidade (no sentido em que acabamos de articulá-la) onde ele se situaria, e a relação do sujeito ao objeto, enquanto implica conhecimento, de um modo latente. Na idéia de que a maturação do desejo é alguma coisa que comporta ao mesmo tempo uma maturação do objeto, trata-se de um outro objeto que aquele que podemos efetivamente situar aí [onde] uma localização objetiva nos permite caracterizar as relações de realidade.

Esse objeto de que se trata, o conhecemos há muito tempo. Ainda que esteja aí totalmente mascarado, velado, ele é esse objeto que se chama o objeto do conhecimento; o objeto que é o objetivo, a visada, o termo de uma longa pesquisa ao longo dos anos, aquela que está lá, atrás dos frutos que ela obteve no termo daquilo que nós chamamos a ciência, mas que durante muito tempo teve de atravessar as vias de um enraizamento, de uma certa relação do sujeito ao mundo. Enraizamento (eu o entendo sobre o plano filosófico), de alguma coisa que, não podemos negar, tenha sido sobre seu terreno que a ciência tenha pode tomar, em um momento, o seu início, originalmente. E é justamente aquilo que agora a distingue – como uma criança que toma a sua independência, mas que durante muito tempo era alimentado por ela – dessa relação de meditação da qual nos resta traços sob o nome de “teoria do conhecimento”; e que, nessa ordem, se aproximou tão longe quanto possível desse termo, desse pensamento de uma relação do objeto ao sujeito pelo que “conhecer” comporta uma profunda identificação, a relação a uma co-naturalidade pelo que toda a tomada do objeto manifesta alguma coisa de uma harmonia principal.

Mas isso, não o esqueçamos, só é o fato de uma experiência especializada, historicamente definível em vários ramos. Mas, nos contentaremos em nos reportar ao espírito, articulando-o, sobre esse ramo que é o nosso, que é o da filosofia grega. Esse esforço de asserção, de cerco desse algo que se chama objeto, comporta uma atitude principal da qual estaremos totalmente errados em considerar que podemos agora, uma vez os resultados obtidos, elidí-lo, como se sua posição de princípio não tivesse importância sobre seu efeito.

Seguramente nós analistas somos capazes de introduzir a questão daquilo que, nesse esforço do conhecimento, estava implicado de uma posição de desejo. Nós o faremos também, tão bem aqui como em qualquer outro lugar, senão reencontrar alguma coisa que não passou despercebido à experiência religiosa que, na medida em que ela pode se indicar, ela mesma, outros fins, individualizou esse desejo como desejo de saber cupido sciendi. Que nós lhe encontremos fundamentos mais radicais, sob a forma de alguma pulsão ambivalente do tipo escoptofilia, ou até mesmo de incorporação oral, está aí a questão onde só fazemos acrescentar nosso toque, mas que há uma coisa certa, é que, em todo caso, todo este desenvolvimento do conhecimento com aquilo que comporta como portando essas noções implícitas da função do objeto, é o fato de uma escolha.

Toda instauração, toda introdução à posição filosófica nunca o foi, ao longo dos anos, sem se fazer reconhecer como sendo uma posição de sacrifício de alguma coisa. É na medida em que o sujeito entra na ordem daquilo que chamamos a busca desinteressada – depois de tudo, seu fruto, a objetividade, nunca se definiu de outra forma que como o alcance de uma certa realidade numa perspectiva desinteressada – na exclusão ao menos de princípio de uma certa forma de desejo. É nessa perspectiva que se constituiu a noção de objeto que nós reintroduzimos, porque sabemos o que fazemos, porque está implícita naquilo que fazemos quando a reintroduzimos, quando supomos que a toda nossa investigação do desejo nós podemos – como virtual, como latente, como a reencontrar, como a obter – por uma correspondência do objeto, como o objeto, naturalmente, daquilo que exploramos na perspectiva do desejo.

É por uma confusão, portanto, entre a noção de objeto tal como foi o fruto da elaboração de séculos na pesquisa filosófica, o objeto satisfazendo o desejo do conhecimento com aquilo que podemos esperar do objeto de todo desejo, que nos encontramos levados a apresentar tão facilmente a correspondência de uma certa constituição do objeto com uma certa maturação da pulsão.

É me opondo a isso que tento lhes articular de outra forma, e de um modo que pretendo mais conforme à nossa experiência, a saber, de lhes permitir captar a cada instante qual é a verdadeira articulação entre o desejo e o que se chama, no caso, seu objeto. É isso que chamo a articulação sincrônica, o ponto-de-vista que tento introduzir a vocês, da relação do desejo a seu objeto. É a forma verdadeira da pretendida relação do objeto tal como está, para vocês, até aqui articulada.

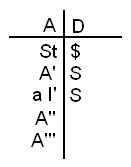

A fórmula simbólica, $a, enquanto aquela que lhes permite dar sua forma ao que chamo o fantasma – eu o chamo aqui fundamental, isso não quer dizer outra coisa, a não ser na perspectiva sincrônica que assegura a estrutura mínima para aquilo que deve ser o suporte do desejo. Nessa estrutura mínima, dois termos, cuja relação um ao outro constitui o próprio fantasma, complexo, na medida em que é em uma relação terceira com esse fantasma que o sujeito se constitui como desejo.

Nós tomamos hoje a perspectiva terceira desse fantasma ao fazer passar a assunção do sujeito por a, o que é tão legítimo quanto fazer passar por $, levando-se em conta que é na relação de confrontação a $a que se apresenta o desejo. Vocês já me ouviram articular as coisas bastante longe para não ficarem, de forma alguma, penso, espantados, desnorteados nem surpresos se adianto que o objeto a se define primeiro como o suporte que o sujeito se dá enquanto que falhando.

Detenhamo-nos aqui um instante. Comecemos por dizer alguma coisa de aproximativo para que isso lhes fale, no sentido, se assim posso dizer, em que ele falha na sua certeza de sujeito. E depois retornarei para dizer, sob um outro termo – falando pouco demais à intuição porque não temi trazê-la para vocês de início – que é, no entanto, o termo exato: na medida em que ele falha na sua designação de sujeito.

Pois o de que se trata repousa inteiramente naquilo que se passa na medida em que, lhes disse, o sujeito tem, como tal, esse desejo no Outro. É na medida em que no Outro, nesse discurso do Outro em que está o inconsciente, alguma coisa faz falta ao sujeito (nós voltaremos daqui a pouco, nós aí voltaremos tantas vezes quantas seja necessário, nós aí voltaremos até o final), é na medida em que alguma coisa, pela sua estrutura mesma que instaura a relação do sujeito ao Outro enquanto lugar da palavra, alguma coisa ao nível do Outro faz falta, que permite ao sujeito aí se identificar como precisamente o sujeito desse discurso que ele mantém, esse algo que faz com que o sujeito aí desapareça como tal na medida em que esse discurso é o discurso do inconsciente, que o sujeito utiliza para essa designação alguma coisa que é pega às suas custas – às suas custas, não de sujeito constituído na palavra, mas de sujeito real, bem vivo, isto é, de alguma coisa que por si só não é de forma alguma o sujeito –, que o sujeito pagando o preço necessário para essa localização dele mesmo enquanto falhando é introduzido nessa dimensão sempre presente, cada vez que se trata do desejo, a saber, de ter de pagar a castração.

Isto é, que alguma coisa de real, sobre a qual ele tem domínio em uma relação imaginária, é levada à pura e simples função de significante. É o sentido último, é o sentido mais profundo da castração como tal. O fato de que a castração esteja interessada tão logo se manifesta de um modo claro o desejo como tal, está aí a descoberta essencial do freudismo, é a coisa que estava até então desconhecida, é a coisa que permitiu nos dar todo tipo de visão e de apanhado histórico aos quais se deram traduções diversamente míticas, as quais, elas mesmas, se tentou, em seguida, reduzir em termos desenvolvimentais. A fecundidade nessa dimensão não foi duvidosa. Ela não deve nos dispensar de procurar em outra dimensão além dessa, diacrônica, isto é, na dimensão sincrônica, qual é aqui a relação essencial implicada.

A relação interessada é essa, a saber, que o sujeito pagante – eu tento aí ser o mais imajado possível, não são sempre termos os mais rigorosos que trago – pagando com sua pessoa, deva suprir a essa relação que é relação do sujeito ao significante, na qual não pode se designar, em que não pode se nomear como sujeito. Ele intervêm por meio do que podemos encontrar o análogo na função de certos símbolos de linguagem, na medida em que os lingüistas os distinguem sob o termo de shifter symbols nomeadamente; fiz alusão a isso, ao pronome pessoal, na medida em que a noção simbólica, no sistema léxico, faz com que seja alguma coisa que designa aquele que fala quando é o Eu [Je].

Da mesma forma sobre o plano do inconsciente, o a, ele, não é um símbolo, é um elemento real do sujeito, o a é o que intervêm para suportar esse momento, no sentido sincrônico, em que o sujeito falha para se designar ao nível de uma instância que, justamente, é aquela do desejo. Eu sei o que pode ter de cansativo para vocês na ginástica mental de uma articulação conduzida a esse nível. Também, só ilustrarei, para lhes dar alguma folga, alguns termos que são aqueles de nossa experiência concreta.

O a, disse que era o efeito da castração. Eu não disse que era o objeto da castração. Esse objeto da castração nós o chamamos o falo. O falo, o que é que é? É preciso reconhecer que na nossa experiência, quando nós o vemos aparecer nas falofanias, como dizia da última vez, artificiais da análise – é aí também que a análise confirma como havendo sido uma experiência absolutamente única, original. Em nenhuma espécie de alquimia, terapêutica ou não, do passado, havíamos visto aparecer. Em Jérôme Bosch vemos um monte de coisas, todo tipo de membros deslocados, vemos o flatus que M. Jones acreditou ter de reencontrar mais tarde o protótipo daquele [...], e vocês sabem que não é senão um flatus odorante. Nós encontramos tudo isso espalhado sobre imagens, tudo o que há de mais manifesto – o falo, vocês podem notar que não o vemos freqüentemente!

Nós, nós o vemos. Nós o vemos e nos apercebemos também que ele não é muito fácil de designar como estando aqui ou ali. Eu só quero fazer sobre isso uma referência, aquela, por exemplo, à nossa experiência da homossexualidade.

Nossa experiência da homossexualidade se definiu a partir do momento 1) em que começamos a analisar os homossexuais. Em uma primeira abordagem não se os analisava-os. O professor Freud nos diz, nos Três ensaios sobre a sexualidade que a homossexualidade masculina (ele não pôde naquele momento ir mais adiante) se manifesta por essa exigência narcísica que o objeto não saberia ser desprovido desse atributo considerado pelo sujeito como essencial.

Nós começamos a analisar os homossexuais. Eu lhes peço se referirem nesse momento aos trabalhos de Boehm tal como começaram, aproximadamente nos anos 29 a 33 e além, a se ordenar. Ele foi um dos primeiros. Eu lhes assinalo isso porque é muito exemplar. Por sinal, indiquei a bibliografia da homossexualidade quando lhes falei da importância dos artigos de [...] [sem. IV?]. O desenvolvimento da análise nos mostra que a homossexualidade está bem longe de ser uma exigência instintual primordial. Eu quero dizer, identificável com uma pura e simples fixação ou desvio do instinto.

2) Nós vamos encontrar em um segundo estágio que o falo, de certa forma, de qualquer forma que intervenha no mecanismo da homossexualidade, está bem longe de ser aquele do objeto; que o falo de que se trata é um falo que se identifica talvez precipitadamente ao falo paterno na medida em que esse falo se encontra na vagina da mulher. E é porque é ali que ele está, ali ele é temido, que o sujeito se encontra levado a extremos e à homossexualidade. Eis, portanto, um falo de todo um alcance, de uma função totalmente diferente, e de um lugar totalmente diferente que o que vimos no início.

Isso não é tudo. Depois de nos termos alegrado, se assim posso dizer, de apanhar essa lebre pelas orelhas, eis que prosseguimos as análises dos homossexuais, e nos apercebemos que no fundo – é aí que eu me refiro mais especialmente aos trabalhos de Boehm, particularmente ilustrativos e confirmados por uma experiência muito abundante – a imagem que encontramos em uma data ulterior, nas estruturações analíticas da homossexualidade, é uma imagem que, para se apresentar como o apêndice (nós a atribuímos a uma primeira crença à mulher enquanto não sendo ainda castrada), se mostra, ao ser mais cercada nos detalhes, como alguma coisa que é o que se pode chamar a evaginação, a protrusão do interior desse órgão.

Que esse fantasma, que justamente encontramos no sonho e que tão longamente analisei para vocês, que tão longamente retomei a análise diante de vocês, esse sonho desse capuz revirado, de apêndice, faz de alguma coisa que é de certa forma a exteriorização do interior, está aí alguma coisa que, numa certa perspectiva de investigação, se confirma como o termo imaginário último, ao qual o homossexual de que se trata na ocasião – e há vários deles analisados por Boehm – se encontra confrontado quando se trata de lhe mostrar a dialética cotidiana de seu desejo.

O que seria dizer, se não é que aqui o falo se apresenta sob uma forma radical onde ele é alguma coisa, enquanto alguma coisa devendo ser mostrada no exterior, aquilo que está no interior imaginário do sujeito, que, em último termo, não há quase nada para se surpreender em que uma certa convergência se estabeleça entre a função imaginária daquilo que está aqui, no imaginário, em postura de protrusão, de extirpação, quase destacada, mas não ainda destacada do interior do corpo, o que se encontra o mais naturalmente podendo ser levado à função de símbolo, sem por isso ser destacado de sua inserção radical, daquilo que o faz ressentir como uma ameaça à integridade da imagem de si.

Este apanhado estando dado, não quero lhes deixar aí, pois não é isso que vai lhes dar o sentido e a função de a enquanto objeto em toda sua generalidade. Eu lhes disse: o objeto no fantasma, isto é, na sua forma mais acabada, na medida em que o sujeito é desejo, que o sujeito está portanto em iminência dessa relação castrativa, o objeto é o que dá a essa posição seu suporte. Aqui eu gostaria de lhes mostrar em qual sincronia isso pode se articular. Eu sublinho sincronia, pois, da mesma forma, a necessidade do discurso vai forçosamente lhes dar disso uma fórmula que, ela, será diacrônica. Isto é, que vocês vão poder confundir o que vou lhes dar aqui com uma gênese. Não se trata, portanto, de nada disso.

O que quero lhes indicar por essas relações de letras [rapports de l'être (lettres)] que vou agora escrever na lousa é alguma coisa que nos permite situar em seu lugar este a, que é esse objeto na sua relação ao sujeito como em presença da castração iminente, em uma relação que provisoriamente chamarei relação de resgate dessa posição, já que, da mesma forma, é preciso acentuar aquilo que quero dizer falando de relação de suporte.

Como essa relação sincrônica se engendra? É o seguinte... Se nós falamos da posição subjetiva mais original, aquela da demanda tal como nós a encontramos no nível do esquema ilustrado, como ilustração, o exemplo manifestável no comportamento que nos permite apreender na sua essência como o sujeito se constitui na medida em que entra no significante.

A relação é a seguinte: ele vai se estabelecer no algorítimo bem simples que é aquele da divisão. Ele é essencialmente constituído por essa barra vertical, a barra horizontal sendo, no caso, adjunta, mas não tendo nada de essencial já que podemos repetí-la a cada nível.

Digamos que é na medida em que é introduzida pela relação mais primordial do sujeito, a relação ao Outro - enquanto lugar da palavra - à demanda, que a dialética se institui, cujo resíduo vai nos trazer a posição de a, o objeto.

Eu lhes disse, pelo fato de que é em termos de alternativa significante que se articula primordialmente – no início do processo que é aquele, aquilo que nos interessa – que se articula primordialmente a necessidade do sujeito, que se instaura tudo o que no decorrer vai estruturar essa relação do sujeito a ele mesmo que se chama o desejo; o Outro, na medida em que ele é aqui alguém real mas que é interpelado na demanda, se encontra em postura de fazer passar essa demanda, qualquer que seja, a um outro valor que é aquele da demanda de amor como tal, enquanto se refere pura e simplesmente à alternativa presença-ausência.

E não pude deixar de ficar surpreso, sensibilizado, até mesmo comovido, por reencontrar nos Sonnets de Shakespeare, literalmente, esse termo presença-ausência, no momento em que se trata para ele, de expressar a relação de amor com um tracinho [tiret]. (SHAKESPEARE W., Sonnets, trad. fr. Pierre.-Jean. Jouve, Paris, 1969, Mercure de France)

Eis portanto o sujeito constituído na medida em que o Outro é um personagem real, como sendo aquele pelo qual a própria demanda é carregada de significação, como sendo aquele por quem a demanda do sujeito se torna outra coisa que aquilo que ela demanda nomeadamente, a saber, a satisfação de uma necessidade. Só há – é um princípio que nós devemos manter como o princípio de sempre – sujeito para um sujeito. É na medida em que o Outro foi posto primordialmente como aquele que, em presença da demanda, pode ou não pode desempenhar um certo papel, é na medida em que, já como termo de uma tragédia, o Outro é instaurado como sujeito. Desde então, é a partir desse momento que a introdução do sujeito, de indivíduo no significante toma a função de subjetivá-lo.

É na medida em que o Outro é um sujeito como tal, que o sujeito, nesse momento, se instaura e pode se instituir, ele mesmo, como sujeito, que se estabelece nesse momento essa nova relação ao Outro pelo que ele tem, nesse Outro, a se fazer reconhecer como sujeito. Não mais como demanda, não mais como amor, mas como sujeito.

Não creiam que esteja atribuindo aqui, a não sei que embrião [larve], todas as dimensões da meditação filosófica. Não se trata disso. Mas também não mais se trata disso como ocultado. Trata-se disso sob uma forma bem concreta e bem real, a saber, aquele algo pelo que toda espécie de função e de funcionamento do Outro no real, como respondendo à sua demanda, aquilo em que isso tem de encontrar sua garantia, a verdade desse comportamento, qualquer que seja, isto é, precisamente aquele algo que está no fundo concreto da noção de verdade, como de intersubjetividade, a saber, aquilo que dá seu sentido pleno ao termo truth em inglês, que é empregado simplesmente para expressar a Verdade com um grande V, mas também aquilo que chamamos em uma decomposição da linguagem que é o fato de um sistema linguajeiro [langagier], a fé na palavra. Em outros termos, aquilo em que se pode contar com o Outro.

É disso de que se trata quando lhes digo que não há Outro do Outro. O que isso pode querer dizer se não é justamente que nenhum significante existe que garanta a continuidade concreta de nenhuma manifestação de significantes. É aí que se introduz esse termo que se manifesta nisso, que no nível do Outro alguma coisa se manifesta como um fiador diante da pressão da demanda do sujeito, diante de que essa alguma coisa se realiza antes e primordialmente dessa falta em relação à qual o sujeito terá de se referenciar. Essa falta, observem-na, se produz no nível do Outro, enquanto lugar da palavra, não ao nível do Outro enquanto real. Mas nada de real da parte do Outro pode aí suprir, se não for por uma série de adições que não serão nunca esgotadas, mas que ponho à margem, a saber, o A enquanto Outro, na medida em que ele se manifestará ao sujeito ao longo todo de sua existência pelos dons ou por recusas, mas que ele sempre se situará à margem dessa falta fundamental que se encontra como tal ao nível do significante.

O sujeito será interessado historicamente por todas essas experiências com o Outro, o Outro maternal, no caso. Mas nada disso poderá esgotar a falta que existe ao nível do significante como tal, ao nível em que é nesse nível que o sujeito tem de se referenciar para se constituir como sujeito, ao nível do Outro.

É aí que, na medida em que ele mesmo se encontra marcado dessa falha, dessa não garantia ao nível da verdade do Outro, terá de instituir esse algo que nós já tentamos aproximar há pouco sob a forma de sua gênese, esse algo que é a; esse algo que se encontra submetido a essa condição de expressar sua tensão última, aquela que é o resto, aquela que é o resíduo, aquela que está à margem de todas essas demandas, e que nenhuma dessas demandas pode esgotar; esse algo que é destinado, como tal, a representar uma falta e a representá-la com uma tensão real do sujeito.

Isto é, se assim posso dizer, o osso da função de objeto no desejo. É aquilo que vem em resgate do fato de que o sujeito não pode se situar no desejo sem se castrar, dito de outra forma, sem perder o mais essencial de sua vida. E é também isso em torno de que se situa essa forma, uma das mais exemplares do desejo, aquela que já o propósito de Simone Weil lhes propunha como: “Se nós soubéssemos aquilo que o avaro tranca em sua caixa saberíamos, diz ela, muito sobre o desejo ”.

É claro, é justamente para guardar sua vida que o avaro – e é uma dimensão essencial, observem-no – tranca em alguma coisa, em um cercado, o a, o objeto de seu desejo; e do qual vocês vão ver que por esse fato mesmo esse objeto se encontra sendo um objeto mortificado; é na medida em que aquilo que está na caixa está fora do circuito da vida, é subtraído dela e conservado como sendo a sombra de nada, que ele é o objeto do avaro. E também aqui se sanciona a fórmula que “quem quer guardar sua vida, a perde”. Mas não é dizer tão rápido que aquele que consente em perdê-la, a reencontra assim, diretamente.

Onde ele a reencontra, é o que tentaremos ver em seguida. Seguramente não é um dos menores preços do caminho que nós percorremos hoje, de nos fazer ver que o caminho em que ele se engaja para reencontrá-la, vai lhe apresentar, em todo caso, aquilo que ele consente em perder – a saber, o falo. Se ele fez disso, nós o indicamos como uma etapa necessária, seu luto em um momento, ele não pode o percebê-lo, mirá-lo, a não ser como um objeto ocultado.

O marco do a enquanto marco opaco, enquanto termo obscuro, enquanto termo participante de um nada ao qual ele se reduz, é além desse nada que ele vai buscar a sombra de sua vida inicialmente perdida – esse relevo do funcionamento do desejo que nos mostra que isso não é somente o objeto primitivo da impressão primordial, numa perspectiva genética, que é o objeto perdido a ser reencontrado. Que é da própria natureza do desejo de constituir o objeto nessa dialética, é isso o que retomaremos da próxima vez.

Tradução de Paulo Roberto Medeiros e equipe, com algumas interpolações de L.-O. Telles da Silva.Voltar para Bibonline